黄河与河套:为什么“黄河百害,唯富一套”

本文节选自王天顺的《河套史》(人民出版社2006年1月第一版)

人类把自己从大自然中剥离出来以后,就和大自然构成一堆矛盾范畴。世界各民族在各自不同的自然环境的规定下,选择了自己的文明道路。其文明的创造和演化的历史过程,既是人类与大自然矛盾运动的结果,又是这一矛盾运动在不同的发展阶段上的表现形式。黄河人与黄河就是这样一对矛盾。

生息繁衍在黄河流域的先民们及其子孙流裔,既接受了黄河博大而丰厚的恩赐,又世世代代前赴后继地与黄河作斗争,从而创造出世界上屈指可数的几个伟大的古老文明之一——黄河文明。

世界上几大古文明皆肇兴于大川巨流或他们支脉的侧畔,这些文明及其创造他们的民族的命运有幸有不幸。有的没有延续到现在,随其古代历史的结束而衰落下去。

比较而言,黄河与黄河人是幸运的,从黄河流淌出来的伟大文明,如同黄河本身一样源远流长,生生不息,至今仍然奔涌着旺盛的生命力。中国人深情地称黄河为自己的母亲河。

黄河恩赐给她的儿女们高润深厚的黄土,在上游和中游冲刷,积淀而形成千沟万壑、肥硕无比的黄土高原;在下游经过千万年无数次决堤、改道,冲积而成坦荡无垠的华北大平原;在上游的下段和中游的上段风沙之区流过,又特别眷顾她这里的儿女们,馈赠给他们宁夏平原和内蒙古河套平原以及长城内外辽阔的大草原。

但是黄河母亲并不让她的儿女们依偎在自己的怀抱里平安地长大,她的性格喜怒无常,不断地用滔天的洪水灾害捶打着儿女:从西汉文帝时到民国二十七年共2106年间,有记载的黄河决口1590次。清末民国不足百年,河患转剧,竟至一年数决。

自有文字记载以来黄河大改道就有26次。暴怒的黄河在东部中国25万平方公里的沃野上恣意摆动她的巨尾,一次又一次倾覆淹没掉烟树如织的村镇,阡陌交错的田园和繁富喧闹的都市。

黄河儿女们被洪水驱赶着四散逃奔,北到津、平,南到交、广,东到江浙,西到关中,处处可以见到豫、皖、冀、鲁的灾民,背负肩挑,老幼相扶,疲惫地行走在逃荒的路上,这是封建的士大夫们在他们的书、论、章奏、诗文中屡屡道及的。

黄河急匆匆地走下平均海拔4500米以上的青海南部高原,百折千回奔向黄土高原,一路上挟带巨量泥沙倾泻到下游去。黄河干支流日夜不休地冲蚀切割着质地松软的黄土地,岁月绵邈不啻千万年,把本来完整肥厚的黄土高原刀刻斧凿般雕塑成皱纹密布、岗阜突兀、沟谷深陷的一幅悲苦而又坚毅的面容。

黄河流经黄土高原,把大量泥沙输入下游,每年输沙量随代不同,明显地呈增长趋势。全新世中期,每年约有9.75亿吨泥沙泻入下游,进入历史时期,随着人类活动的干预日益强化,从西周到金代,年输沙量增至11.6亿吨,明清时期是13.3亿吨,20世纪以来达到16亿吨。所以,古有“斗水泥七升”之说。明代水利专家潘季训,在秋季洪水期,经过实地测算,竟云:“二升之水,载八升之沙”,黄河中上游产生的越来越多的泥沙,既是下游河床淤积抬高造成水患频仍的根源,又意味着中上游流域的植被越来越差,环境日趋恶化,致使这一地区虽无黄河决溢之患,亦有旱涝不均而频生饥荒。

黄土高原上的黄河儿女们被饥荒驱赶着背井离乡,高原东部的晋、陕贫民越长城,“走西口”;西部的甘、宁贫民近套者人套,近河西者则走凉、甘,度玉门而远投西域。黄河母亲寿与天齐,黄河儿女的逃荒史与黄河历史的进程相伴随,这是中国移民史上令人悲怆的一页。

黄河儿女们生生死死,永不离黄土地。下游黄泛区的灾民们在洪水过去之后,又回来重新开始耕垦树艺,营建栖居之所:被饥荒驱赶着抛家舍业,流落他乡的高原儿女也是在寻求可以开垦的黄土地,仍然要把血汗抛洒在被黄河浸润过的原野上。典型的例证就是开发和延续河套地区农业的人,正是到这里来寻求可以开垦的黄土地的黄河儿女,当然也有历代封建政府实边政策下迁入的农民,其中相当一部分是因河患而安置在这里的黄河人。黄河人与黄河就是这样不可相离的一对矛盾。

黄河用无数的灾难锻造着她的儿女,儿女们也在经历磨难中锻造着黄河文明,包括物质的和精神的文明。这也许就是黄河文明能够绵延至今,仍然特别富有生命力的原因。

黄河自古以善决、善淤、善徙著称,其所造成的无数次灾难基本上都发生在下游流域。理论上,今河南孟津县以下为黄河下游段。自孟津到武涉一段,由于山脉约束,河道摆动不大,黄河自桃花峪进入华北大平原,至入海口,主干道长达768公里,历史上黄河的决滥改道主要在这一段。这条金色的巨龙在北到海河,南到准河的广阔平原上任意滚动着身躯,吞噬过无数生命财产。历代人民在这里反复地堵口、垒堰、导流,经过2000年的殊死搏斗,筑起千里长堤约束黄河,而祸难依然频临。

相反地,位处上游下段,中游上段的河套地区却因为有了黄河而成为福地。

黄河干流自今发育铜峡市的峡口进人此区,到今陕西省府谷县的黄甫川口流出此区,全长1212.5公里,流域面积约为13万多平方公里。这里正是我国西北部干旱风沙之区,黄河缺少地表水流的补充,径流量不大。

入套以后,在贺兰山东侧、阴山南侧的地质断堑形成的狭长低地上流过,河口镇以下,又在山陕峡谷中穿行,故无冲决堤岸之虞;黄河流过贺兰山石咀子、北抵狼山一段西岸地势低洼,河水溢出成湖,此即古屠申泽,非但不为灾,而且湖周围在汉代就被辟为垦区。

黄河再东行,经临河、五原、土默特左旗、托克托县河口镇段,多为土岸,受流水冲蚀,易崩塌,河道时有摆动,洪水期亦有小灾,但没有如黄河下游的滔天洪水造成千里汪洋。坐落于黄河北岸的包头市区与位于黄河南岸的昭君坟古渡夹河相望,岸基为岩石构成,渡口稳定,这使包头成为连接河套内外的交通枢纽,近百年来发展成为河套地区著名的大商埠;坐落在前套平原上的呼和浩特市和银川平原上的银川市,都因为黄河文明之光的照耀而成为历史名城。

黄河流经河套地区,沿路滋润着银川平原297万亩耕地和内蒙古河套平原近800万亩(现在是1100万亩以上)良田,此外还有难以计数的陕北高原沿长城一线零散分布的河谷小平原。这一带正是风沙干旱区,有了黄河,都可以不待降雨而可获丰稔。此段黄河干道全线可以航行木船,自古即有舟楫之便。所以,中国久有“黄河百害,唯富一套”之谚。黄河之于河套儿女,恩泽之厚,可谓天下无双。

可是,纵观黄河文明史的进程,与黄河上游流域的黄土高原西部地区,中游流域的黄土高原腹地相比,与黄河下游流域的华北平原相比,这里的黄河文明的物质成果和精神成果的积累都不够丰厚。黄土膏腴,草原丰美,文教却时时荒芜。当然随时代不同,情况也有差异。

自上世纪20年代以来,考古学家们陆续在这里发现越来越多的原始文化遗存,证明河套地区是世界古人类最早的栖息地之一,也是中华文明的发源地之一,不用说,这里发现的丰富的密集的原始文化遗存应是黄河文明的源头之一,是这里的人们值得夸耀的文明史上的亮点。

另一个值得夸耀的亮点是持续2000多年建设成的引黄灌溉农业区。灌区的基础是汉唐强盛时打下的。汉唐强盛时对河套地区大规模经济开发是各族人民共同进行的,曾出现农牧业经济互补并兴的局面。

但是那时及以后各代封建王朝在这里的经营,着眼点都在于边防,目的是阻遏游牧民族入塞南下,经济开发服务于军事需要,因而未能措意(留意、用心的意思)于文化方面的建设。留下来的遗迹最明显的是秦、汉、隋以至明各代所筑长城以及隐现在白沙荒草之中的烽墩、堡邑。西风古塞的壮观之中,透出幽远深邃的萧索,汉、唐强盛时的移民、屯垦等经济活动,金戈铁马的军事活动以及牛马衔尾的牧业兴旺景象毕竟构成了黄河文明史有声有色的一页,故为以后的人们所乐道想往。

当秦汉王朝动员人力大规模开发河套时,铁器、牛耕已经普及,人们干预自然环境的能力已空前增强,随之而来的是森林面积急剧缩小,草原不断被开垦,人工农业植被不断地取代林草自然植被,已经裸露的黄土地风蚀、水蚀日趋严重。起初自然植被的破坏程度尚轻,尚能有恢复之机,中唐以后,自然植被的恢复就再也没有机会,而进入了沙漠扩张时期。到了明清时代,在河套地区,人类与大自然的关系已处于尖锐对立的状态。黄河在这里一直沉默着,却在下游频发河患,对人类施以报复。

在河套地区,大自然的报复手段是荒漠化,使这里由远古时的人类文明发源地变成了河患发源地。荒漠化甚至危及黄河,它通过风力营运和河水冲蚀,把大量泥沙倾入黄河,又通过黄河输入下游。黄河自身则径流量减少,以致在引黄灌区出现水荒,黄河上游和下游都出现断流。据新闻报道,黄河上源,号称天下第一曲的青海玛曲县境内黄河弯曲处2001年已经出现30公里断流。两岸原先水草丰美的高原牧场退化,如茵的牧地已成一片干涸的砾石荒滩,牧民只得远徙他处谋生。至于下游断流,近些年已屡有报道,按年份不同,断流长度不一,时而80公里,时而170公里。人们早已见怪不怪了。主流道全长5464公里的东方巨龙,现在被斩头去尾,长此以往,伟大的母亲河岂不要被截为数段,变成内陆湖或不能出海的内流河吗?稍微关注一下环境问题的中国人都免不了有此杞忧。但愿这只是“杞人忧天”,然而事实一再警示却令人忧心忡忡。

河套腹地鄂尔多斯高原是地球上著名的古陆之一,它的年龄已有36亿岁,在地质年代,自然黄河的初孕和生成与这片古陆的隆起有密切关系。地质考古的结论明确地告诉我们,黄河从鄂尔多斯断块周缘断裂系的内陆湖泊演化而来,由此形成黄河“几”字形大弯曲,河套遂为黄河所环抱。时间大约在距今200万年到100万年之间,恰是早、中更新世交接之际。这片参与催生了黄河的古陆曾经是湖沼密布,草茂林丰的古代动物乐园和古人类栖息耕牧的理想场所。黄河文明的先驱,著名的萨拉乌苏文化就在这里。而如今这些文化遗存的所在,早已是毛乌素沙漠的一部分了。孕育了萨拉乌苏文化的萨拉乌苏河,古名奢延水,源出奢延湖,唐以前源清流清,风光秀美。唐以后由于过度开垦,上游流域变成沙漠,水流浑浊,河床摆动,故更名无定河。黄河在河套地区的这条最大的支流遂成为输沙量最大的支流。母亲黄河深情眷恋地拥抱着鄂尔多斯,却几乎从鄂尔多斯得不到地表径流的水量补充,无定河倾泄入黄河的多半是泥沙。黄河流经河套这一段,对儿女的赐予是丰厚的,而自己却是贫穷的--它少水而多沙。

自然黄河的这一段流程既然如此,黄河文明在河套的进程从而也是艰难的。其步履艰难就在于生态环境在近3000年来趋于恶化,这一方面是气候干旱化的自然因素在起作用,另一方面是人类活动的过度繁剧加重了气候因素的影响。而人类对自然环境变化的干预日甚一日,近一千年来竟居于环境恶化趋势诸因素的主导地位。

另外,一般人认为黄河文明就是农业文明,这个论断在河套地区不完全适用。河套地区本是农业文明与草原文明交会之地,也是草原民族与农业民族杂居之地。历史上此地民族关系复杂,冲突迭起。民族关系的好坏直接影响到黄河文明的进程。在该地区则多次出现农、牧业生产方式的交替,胡汉民族多次迁入迁出,人口忽增忽减,农牧经济时起时落,文明进程时断时续。人类任何一种文明都不能突击创造,也不能凌空跨越,文明的流程是历史的积淀。黄河文明在河套地区艰难地行进,积淀下来的是今日经济文化的落后局面。究其根本原因,

乃是人类与自然这一对矛盾互相推演的结果。考察这一矛盾运动的过程是黄河文明史题中应有之事。笔者认为河套地区自然与人文的历史,能够比较清楚地反映人与自然环境之间既对立又统一的关系演化轨迹及其在矛盾发展的不同阶段上的表现形态。

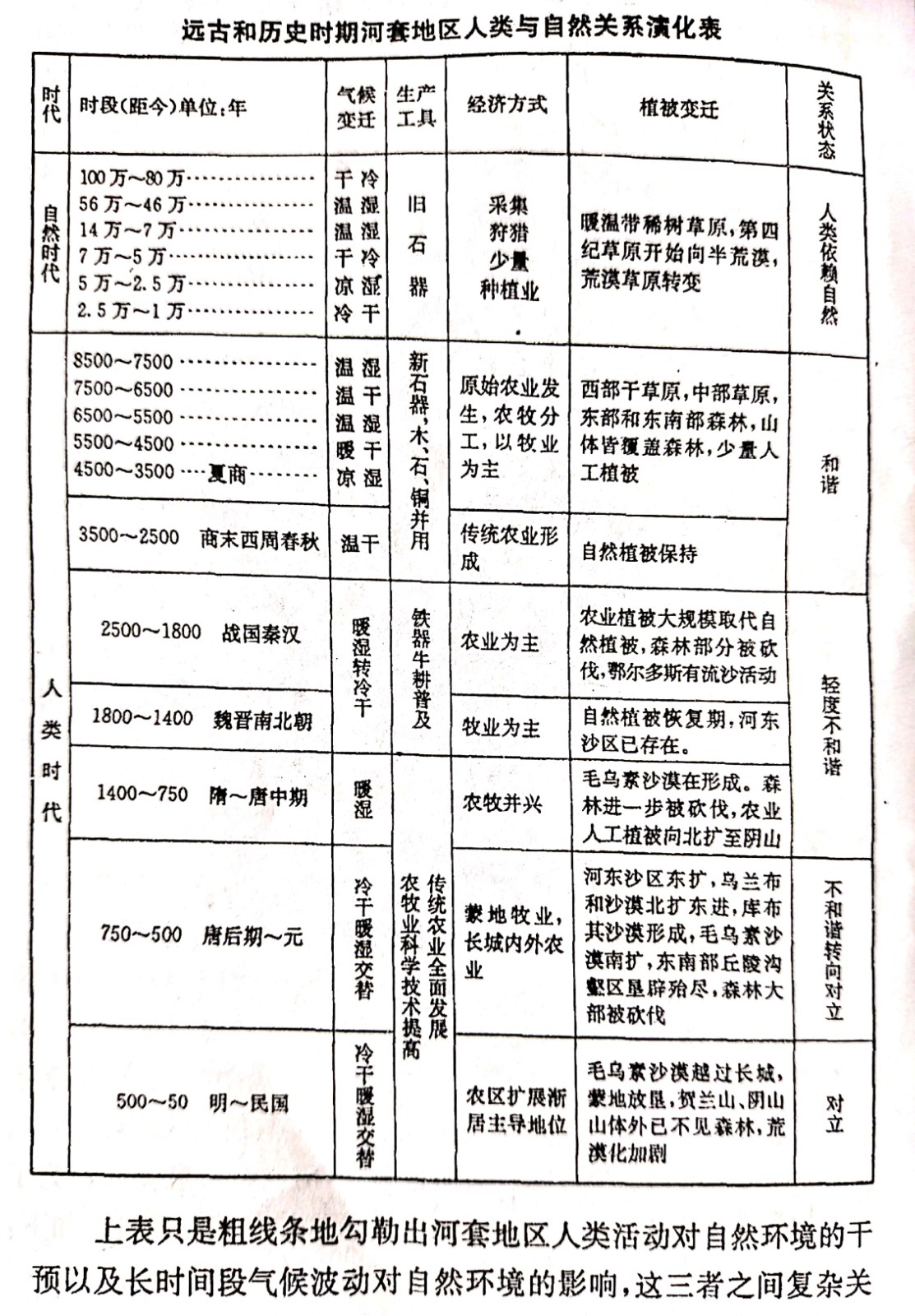

当人文初兴之时,人类只能在自然环境既定的条件下生存和活动。这时候,大自然居于矛盾的主导地位,自然主宰着人类,人类只是大自然的附属物。这个时期年代绵长,我们姑名之曰自然时代。自此之后,便进人人类时代,人类时代依人与自然关系的状态又可分为若干阶段。当人类有了原始农业和原始畜牧业,当发生了第一次大分工:游牧业从中分离出去的时候,并且有了最初的社会组织,可以集体狩猎,集体抵御野兽侵害,甚至可以抵御一定的自然灾害的时候,人在大自然面前虽然表现出些许的主动性,但二者的关系处于和谐状态;当人类生产能力进一步提高,社会组织进化到国家形态,也就是结束野蛮时代而跨入文明时代门槛之初,人类便开始了对自然环境变化的干预,因为干预的程度较轻较浅,人与自然的关系开始有了轻度的不和谐,这个时期的开始在中国应以铁器牛耕的普及为标识,对应中国历史的朝代划分应在周秦之际,时间延续到唐代中叶。文明前行,到了唐中叶以后,轻度不

和谐演化为明显不和谐;进至明清迄今,人类与他们的环境之间的天系已处于对立状态。随着时间的推移,对立愈来愈尖锐。为了节省篇幅,现将这一矛盾演变的线索及相关联的诸因素具表如下:

上表只是粗线条地勾勒出河套地区人类活动对自然环境的干预以及长时间段气候波动对自然环境的影响,这三者之间复杂关系演变的大势,也可以看作本书主题最简单的表述形式。这里需要强调的是:荒漠化是现今河套地区面临的最急迫最严重的威胁,也是黄河文明面临的最大威胁。它不但威胁着根植于黄土地上,矗立于黄土地上所有的人类文明成果,而且威胁着黄河自身。近半个世纪以来,黄河下游河水被束缚在高悬于两岸平原上的人工堤防之中,但是决溢之患并未从根本上消除,河床高悬,犹如利剑高悬,黄河儿女仍不免提心吊胆过日子。相比之下,数百年来,未曾停止脚步的荒漠化甚至比黄河下游决溢之患还要凶恶可怕。

在黄河下游干道两旁,由于堤岸高筑,阻断了许多入黄支流的归路,黄河径流的补充减少,汛期分流、泄洪愈益不畅。结果是黄河断流,两岸湖泊萎缩,个别地方,荒漠化已悄然降临。

河套地区的文明依傍着黄河走来,由于黄河母亲的深仁厚泽,这里才拥有了富庶的平原和曾经丰饶的牧场。历史走到今天,黄河母亲与河套地区都因为荒漠化而陷入危困之境。黄河与河套的关系就是如此。自然黄河亘古无言,日夜不停的涛声是她的喘息。她的儿女应作出怎样的回应呢?